В последние годы на фоне миграции молодёжи в города в ход снова пошли советские механизмы повышения привлекательности жизни на селе: шествия по праздникам, заметки о рекордных урожаях, лица счастливых аграриев с грамотами на страницах районок. Всё это было популярно в 60–70-е годы, которые, если судить по советским газетам, были временем рекордов и свершений.

Фотограф Алина Десятниченко изучила архив снимков своего двоюродного прадедушки Алексея Емельяновича Путимцева, возглавлявшего в те годы колхоз в кубанской станице Новотитаровской, а также прошлась по запущенным местам, где когда-то пытались построить коммунизм. В своём фотопроекте «Золотые кушери» она рассказывает, как параллельная реальность, которую изображала государственная пропаганда, стала частью жизни, вытеснив из памяти людей всё плохое и породив ностальгию о несбывшемся будущем.

60-е годы в России окутаны флёром ностальгии по идеальному социальному строю, вопреки тяжёлой экономической ситуации в тот период и холодной войне. Эта ностальгия ярко прослеживается в воспоминаниях жителей Краснодарского края.

Один из исследователей этого феномена, историк Игорь Васильев, который побывал в фольклорной экспедиции по станицам и хуторам, пишет, что причин тому несколько: «Это и идеализированность воспоминаний о молодости, и тогдашняя официальная пропаганда. Но не только. Значимыми оказались успешный коллективный труд и достаточно хорошо организованный всеобщий досуг. Немалую положительную роль сыграли и остатки дореволюционного станичного быта: совместное пение, джигитовки, элементы взаимопомощи, ещё достаточно чёткие правила поведения».

Особое место в рассказах о колхозе эпохи застоя, по его словам, занимает фигура полулегендарного успешного председателя: «Информанты считают его воплощением изобилия, созидательного труда, успехов и достижений, надёжности и стабильности — всего того, с чем связано у старожилов восприятие эпохи».

В моей семье разговоры о том периоде так или иначе связаны с личностью моего двоюродного прадеда — Алексея Емельяновича Путимцева и его жены Ксении Ивановны. С 1964 по 1975 год он возглавлял колхоз имени Калинина в станице Новотитаровской, до этого много лет работал председателем райисполкома, секретарём райкома партии и начальником районного управления, а она — бухгалтером при сельпо.

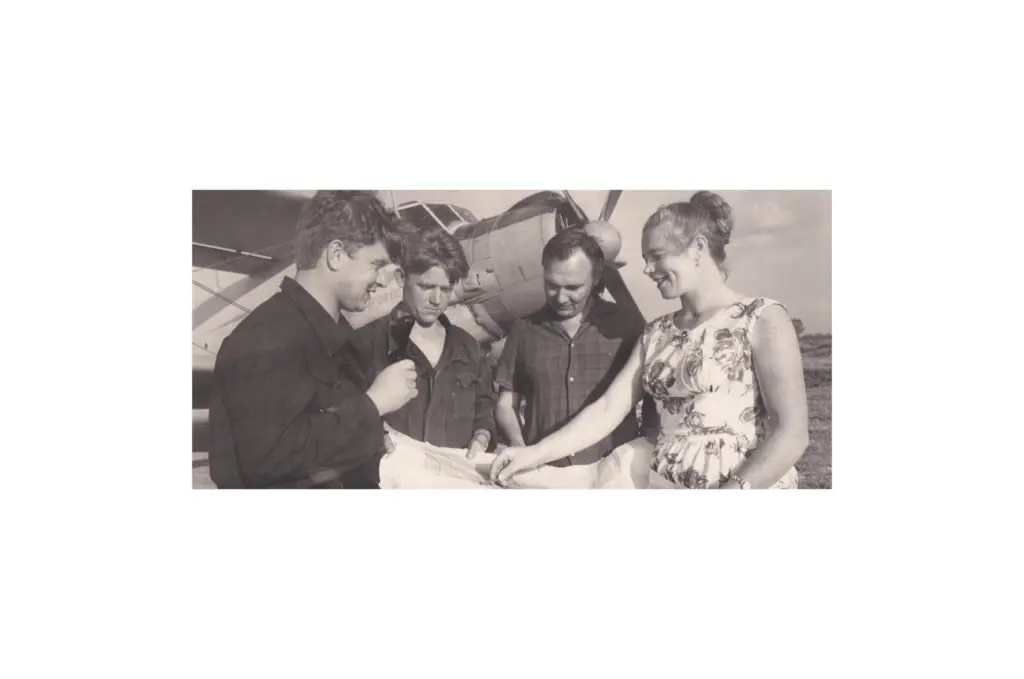

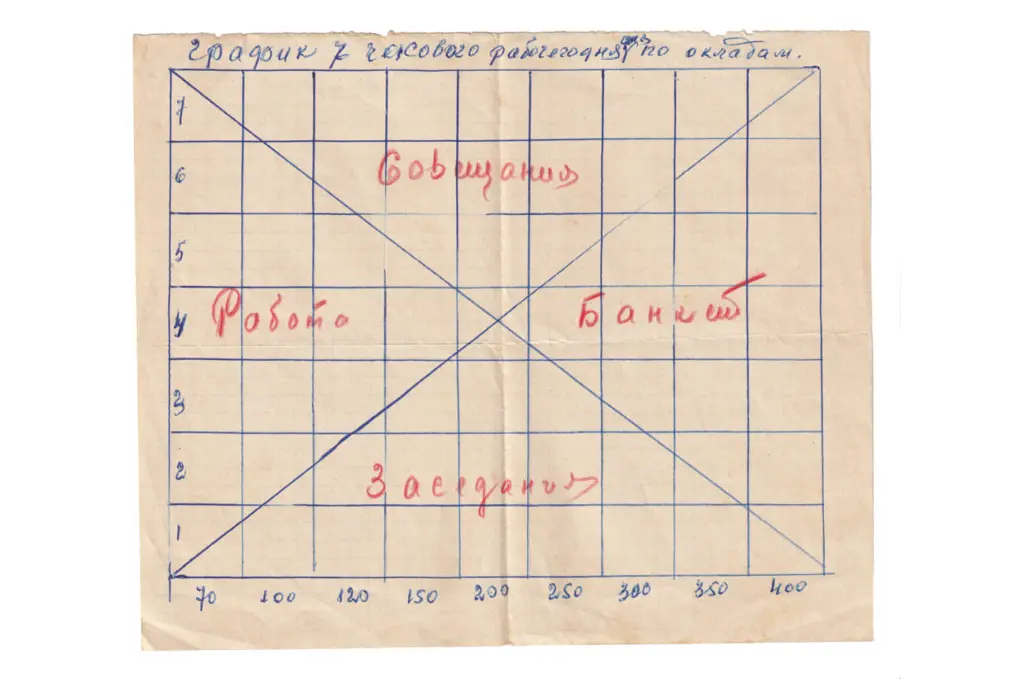

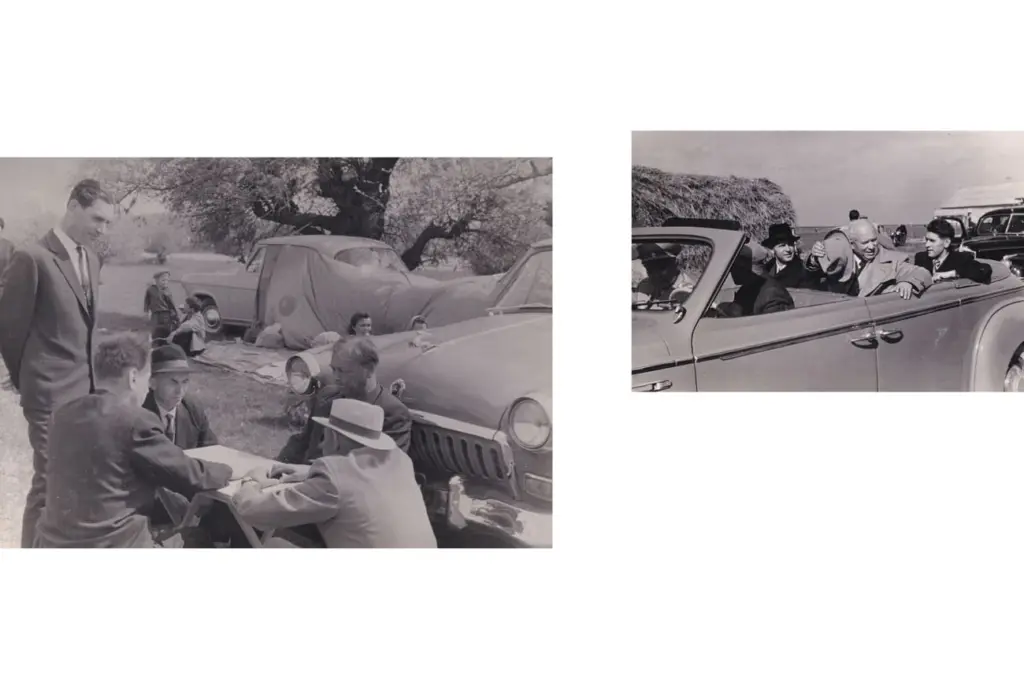

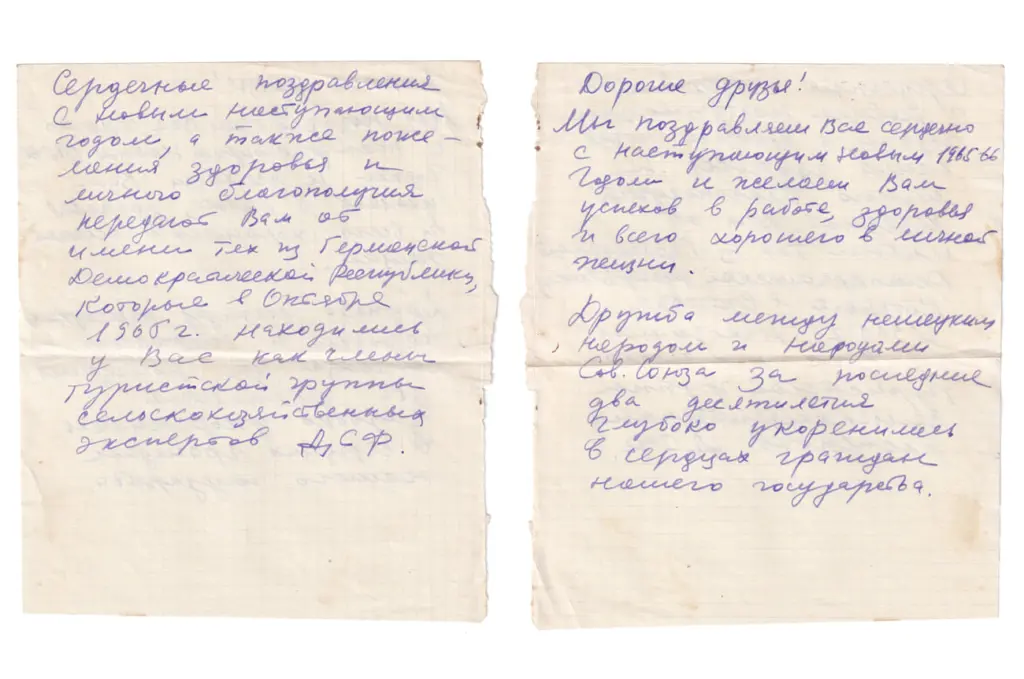

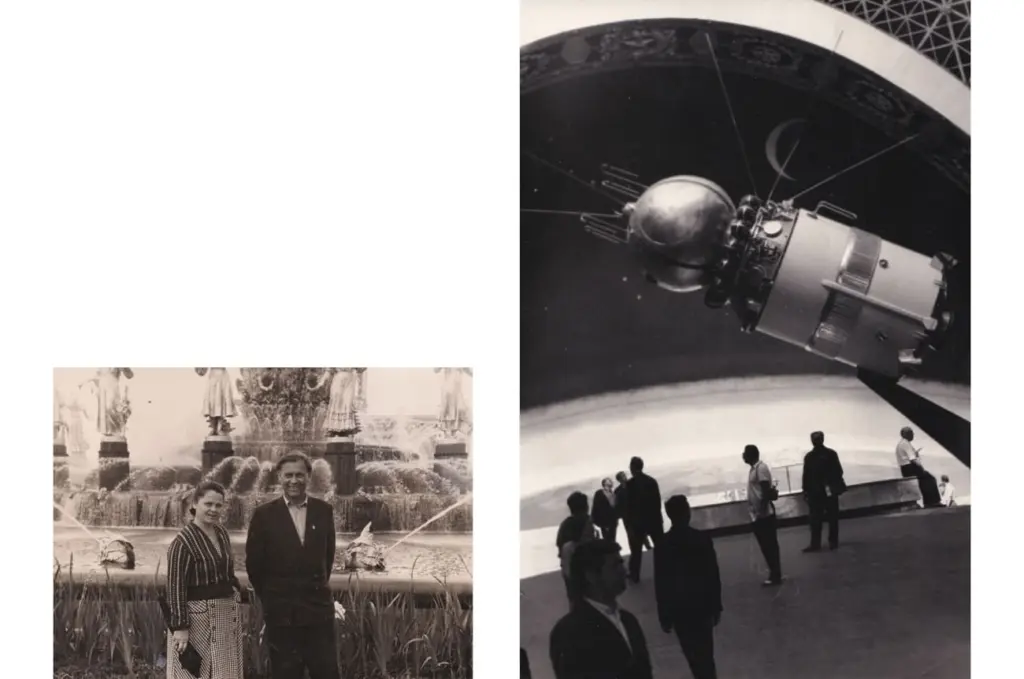

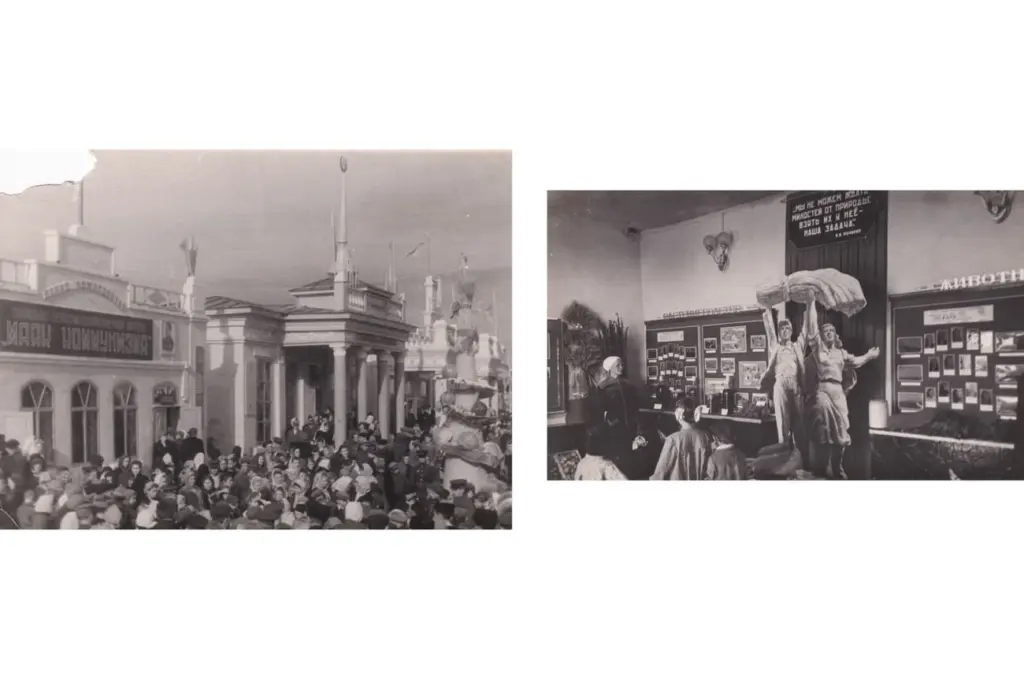

От них к моей семье перешёл большой фотоархив из нескольких сотен снимков. Что-то они снимали сами, что-то документировал их друг — профессиональный фотограф Дмитрий Слюсаренко, что-то дарили заезжие «важные гости». Всё это вместе с записными книжками, вырезками из газет, медалями и даже дипломной работой Алексея Емельяновича стало моим проводником в годы «развитого социализма». Тогда в параллельной реальности, которую создавали медиа, советские герои, будто олимпийские боги, жили с замахом на вечность: покоряли космос, совершали научные открытия, боролись на полях с послевоенным страхом голода.

Дядя Лёня, как его звали близкие, для меня легендарный человек: истории о нём всегда сводились к его замечательным чертам характера и отражению их в его делах — от бытовой рутины до стиля руководства. Сохранение в семейных альбомах, по большей части, лишь счастливых моментов усиливало это впечатление. А эстетика профессиональных снимков окончательно сливает его образ с выдуманными государством персонажами.

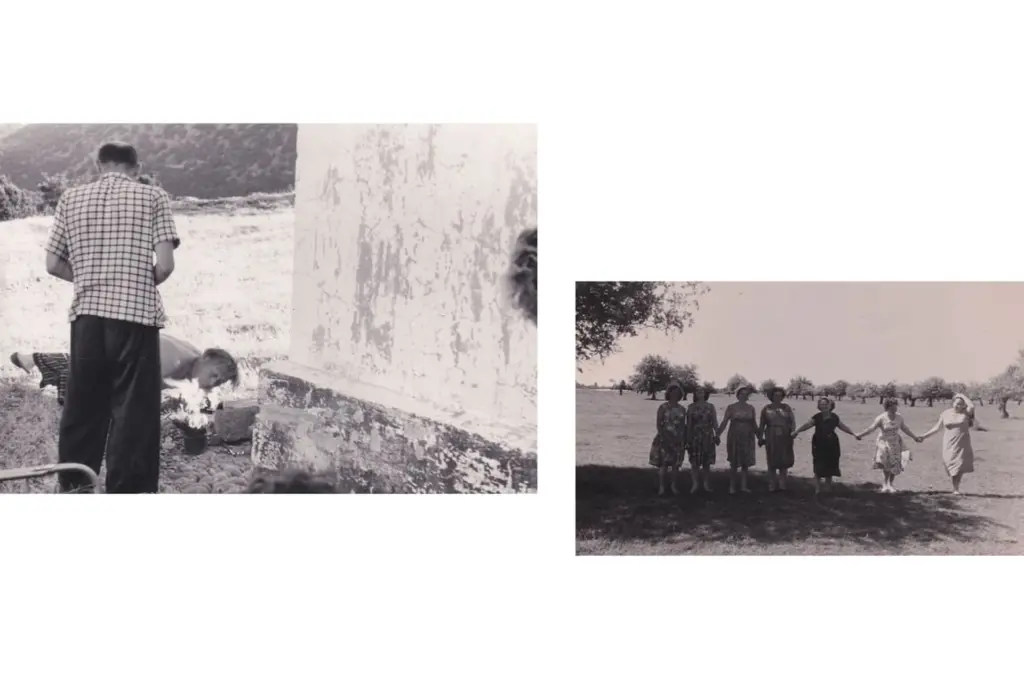

От Путимцевых вдобавок к сделанным им фотокарточкам сохранился и фотоаппарат «Зенит-3». На него я сняла поросшие былью останки советской станицы. Технические дефекты, фактура плёнки и состояние объектов намекают на несовершенство как самой памяти, так и возможности её сохранения, усиливая ностальгию по несбывшемуся будущему.

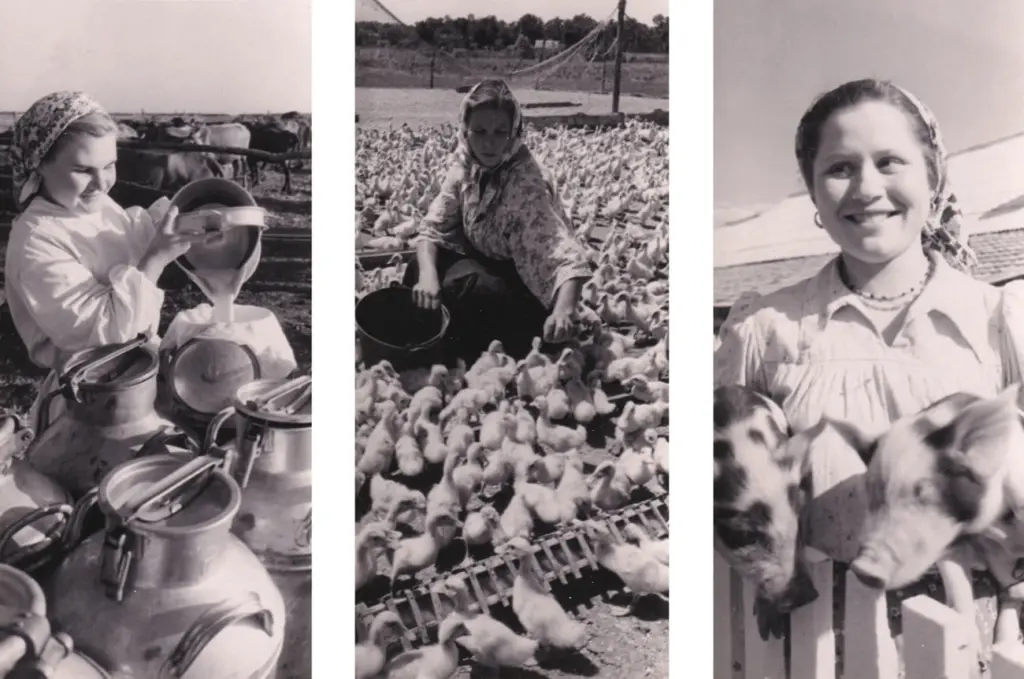

Искусствовед Валерий Стигнеев в своей книге «Век фотографии. 1894–1994. Очерки истории отечественной фотографии» пишет, что в советские годы кадры в «официальной» фотографии строились по классическим законам композиции, а сами сюжеты нередко были срежиссированы. Например, для рассказа о жизни колхоза выбирали героев с типичной для профессии внешностью. Такими же были и окружающие их «декорации»: чистые свинки, аккуратные снопы пшеницы и т. д.

В одном из своих очерков писатель Георгий Радов приводит в пример моего прадеда как «председателя, что называется, современного класса» — с руководящим опытом и специальным образованием. И призывает не забывать подвиг и его предшественников-самоучек: «Конечно, Маруся Шаталова, которую встретил я в дни Курской битвы за Обоянью, под Ивней, она — такая, какой была тогда, — не сгодилась бы сегодня ни в председатели, ни в бригадиры. Но деревне, лежащей у самой линии фронта, где остались одни женщины и дети, а все хаты были сожжены, нужна была именно она, Маруся Шаталова, дивчина-председатель, умевшая и приободрить солдаток, и, как тогда говорилось, „мобилизовать“ их на совсем не женское дело: они возводили хаты под бомбами, а по ночам, не страшась мин, убирали хлеб…»

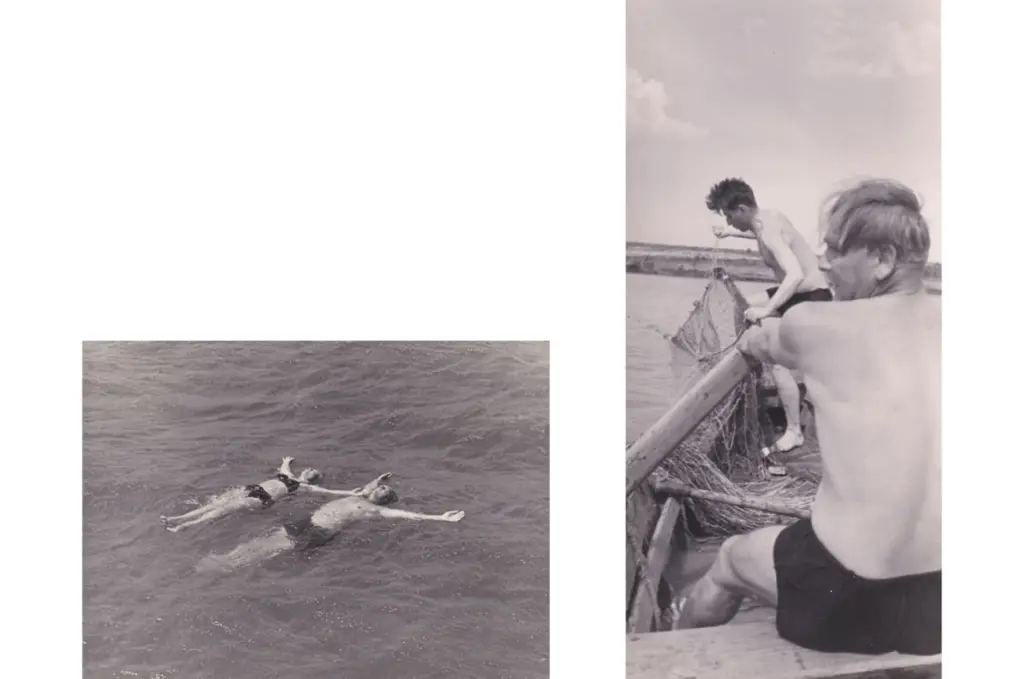

В степной зоне Кубани реки играли решающую роль в выборе мест для поселений. Титаровский курень — будущая станица Новотитаровская — тоже был основан на берегу реки, которая тогда называлась «Кунуръ» (с тюркского — «тёмный, бурый, коричневый»), а сейчас — Понура. Перед визитом Хрущёва засыпали ещё одну дамбу для удобного проезда к полям. За полвека многочисленные изменения русла и стоки хозяйств привели к заболачиванию и загрязнению реки. По ней теперь ходят разве что байдарочники, а ловить рыбу и купаться и вовсе запрещено.

Историческое казачье поселение, основанное в 1794 году черноморскими казаками и названное в честь атамана Титарова.

Впервые станица Титаровская (так она сначала называлась) упоминается в «Наказе войскового правительства Черноморского казачьего войска о введении управления в этом войске», который датируется 1 января 1794 года: «По воинской дисциплине ради собрания войска выстроить 40 куреней, в том числе Динской и Титаровский. Войска поселить куренными селениями в тех местах, где какому куреню по жребию принадлежать будут».